「五葉松の家」改めてご紹介!2022/01/14

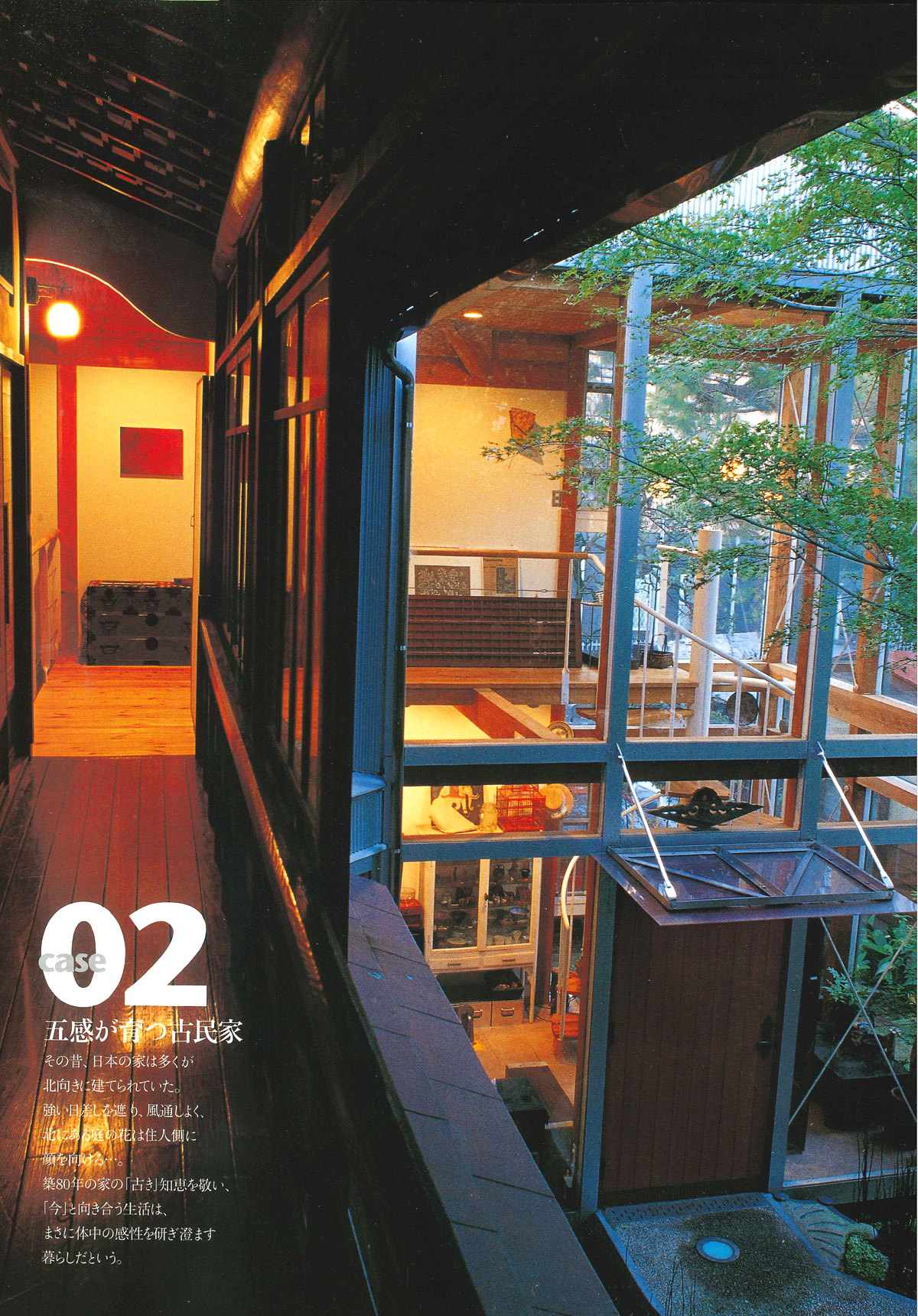

築80年の古民家を再生、時を紡ぐ家づくりを目指して2001年に完成した「五葉松の家」改めてご紹介

▲もともと築80年の建物だった

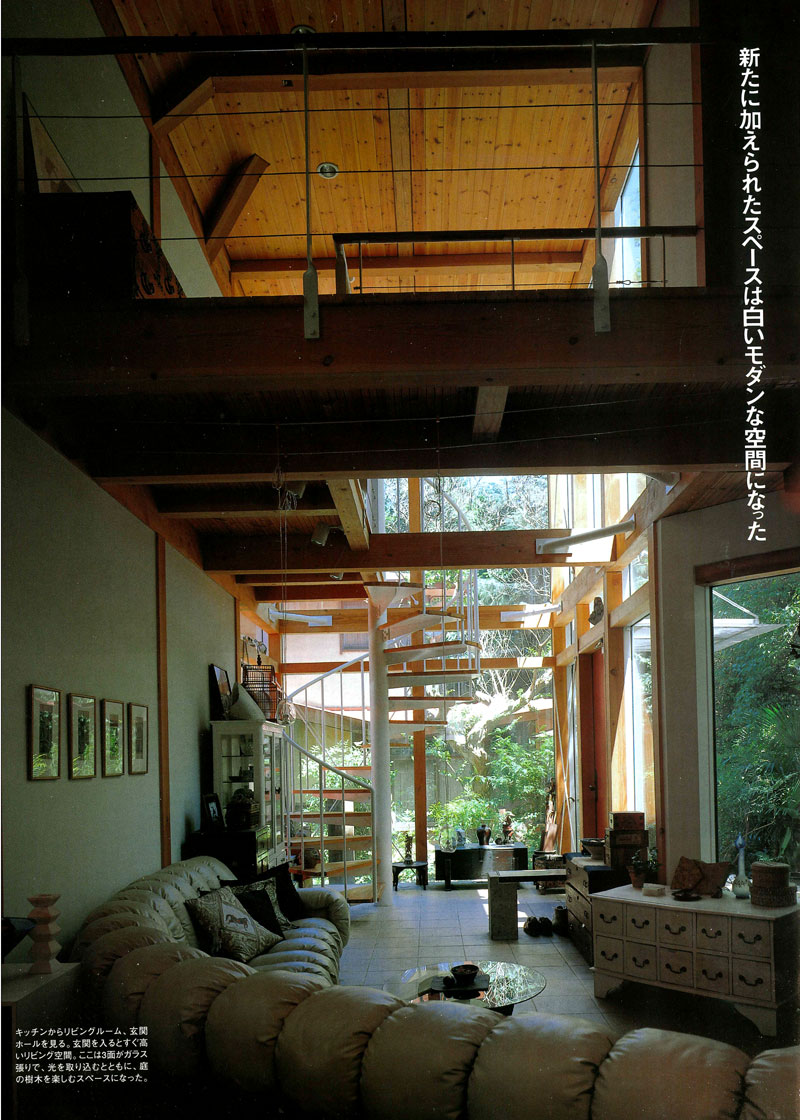

▲2001年に、一度目の大改修で古民家を再生しました

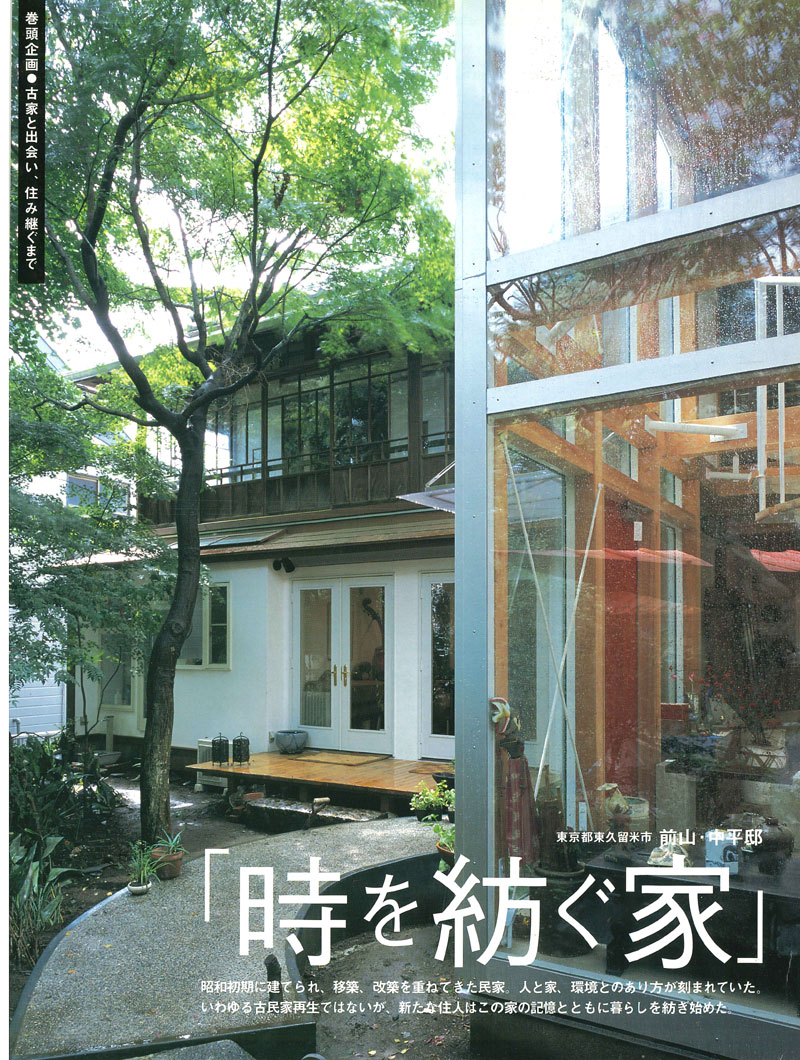

時を紡ぐ住まい「五葉松の家」

事の始まりは、友人で、暮らしのコーディネーターをしている前山美登里さんからの電話だった。「気に入った土地があり、家を買い換えたいと思っているので敷地を見てほしい」それは、「更地ではなく樹木の多い中に、古い民家が建っているのです」と。

この敷地には50年前、東京・巣鴨から移築された築80年の2階建ての古民家が、五葉松や銀杏の巨木等の豊かな緑に囲まれて佇んでいた。

建て主の希望は、古民家の2階部分(和室、広縁、書院)を残して、使われていた資材を最大限再利用をし、古民家の佇まいを残しながら現代の住空間として再び甦らせて欲しいとの事。

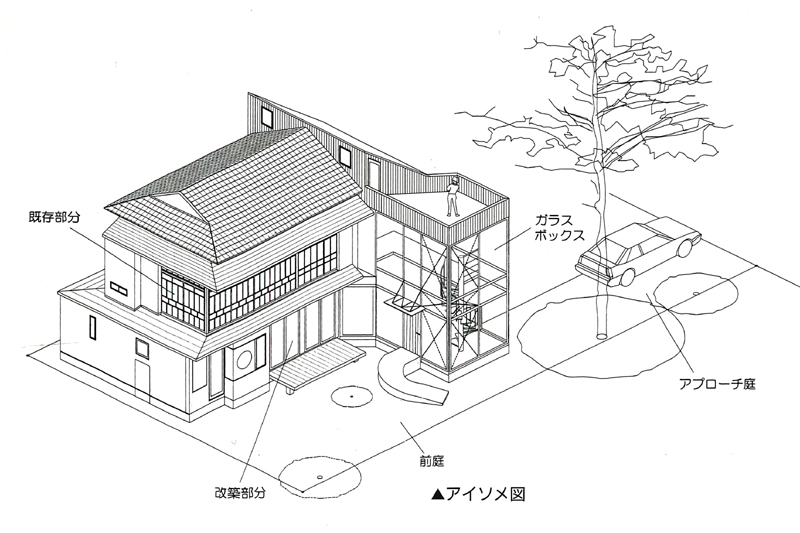

新と旧の対比、北東庭を取り込む「ガラスボックス」の提案

ガラスボックスの大きさは2.8m×4.5mの2階建ての吹き抜けで、玄関と螺旋階段の機能とギャラリーの要素も併せ持つ、この家の中心を成す。

上記のアイソメ図より、車のあるアプローチからは、ガラスボックスの先に樹木が透けて見える。緑を感じながら進むと北東庭に入り、味わいのある古民家と巨木が時間の流れを感じさせ、廻り込んだ動線ポーチ・玄関にたどり着く。

こだわりキッチン!

テーマは「コンロの周りに家族が集まる、こだわりグッズに囲まれた快適キッチン」

「カントリーキッチンにしようと思ったわけじゃないんです、夫婦で好きな素材や設備を選んだらこういうスタイルになったの」というMさんは長く住宅関係の雑誌に携わった編集記者。ご主人は美術館にお勤めでそんな二人の目のつけところには興味津々です

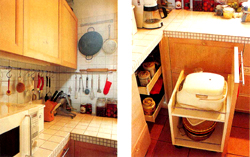

「電化製品は機能がシンプルで丈夫な外国製がいいと決めていたし、シンクや水栓器具はデザインがおしゃれなコーラー社のもの。でもね、キッチンの設計ってものすごく大変。自分の思いを実現するにはやはりオーダーメイドキッチンの専門メーカーの協力が必要でした」特に苦労したのがアイランドカウンターと設備機器の位置関係、レンジフードのデザイン、隠れた部分の収納計画だそう。私たちにはごくさり気なく見えるキッチンの中には、M家ならではの繊細な工夫が随所にちりばめられていました

ユニバーサルに使えるスライドテーブル(写真右上)高さ85cmのアイランドの下にはスライド式のミニテーブル(特注)、調味料ボトル用のスパイスポケット。 (左下)コンロ前にたったらもう動かなくてすむ便利な調味料ボトル用のスライド収納。 (右下)収納辞典製のスライド式殺菌庫 木のまな板を愛用しているので前から欲しかったという殺菌庫

シンク廻りはコーラー社製、ホーロー仕上げのシンク

炊飯器も入った隠す収納、炊飯器を手前に出すと奥のバケットが現れる仕組みで、コーナー部分を有効利用

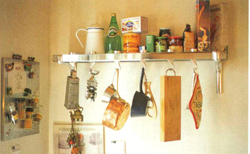

勝手口横の壁にはコンランショップでみつけたスチール棚(棚板は木製)。街で見つけたお気に入りのキッチン雑貨がセンス良く飾られている 左のボードとマグネットも同店のもの

どうしても残したかったもの・・

既存部分の廊下には波打つ板ガラス、組子障子の付け書院、絹本(けんぽん)のふすまには七宝の引き手。凝縮された手仕事の美があるからこそ、深い趣が生まれる。

「古くて良いものは、もう二度と手に入りません。だから、できる限り残そうと努めました。昔の人の温かな手仕事に触れながら、ガラス戸のわずかな隙間から舞い込んだ葉一枚にも、心癒される日々です(前山美登里さん)」

和室の床の間の壁には新たに「穴」をあけました!

すぐ外にある八重桜の木が掛け軸になるように和室の床の間の壁に穴(FIXのサッシュ)を設置して景色と取り込んでおります

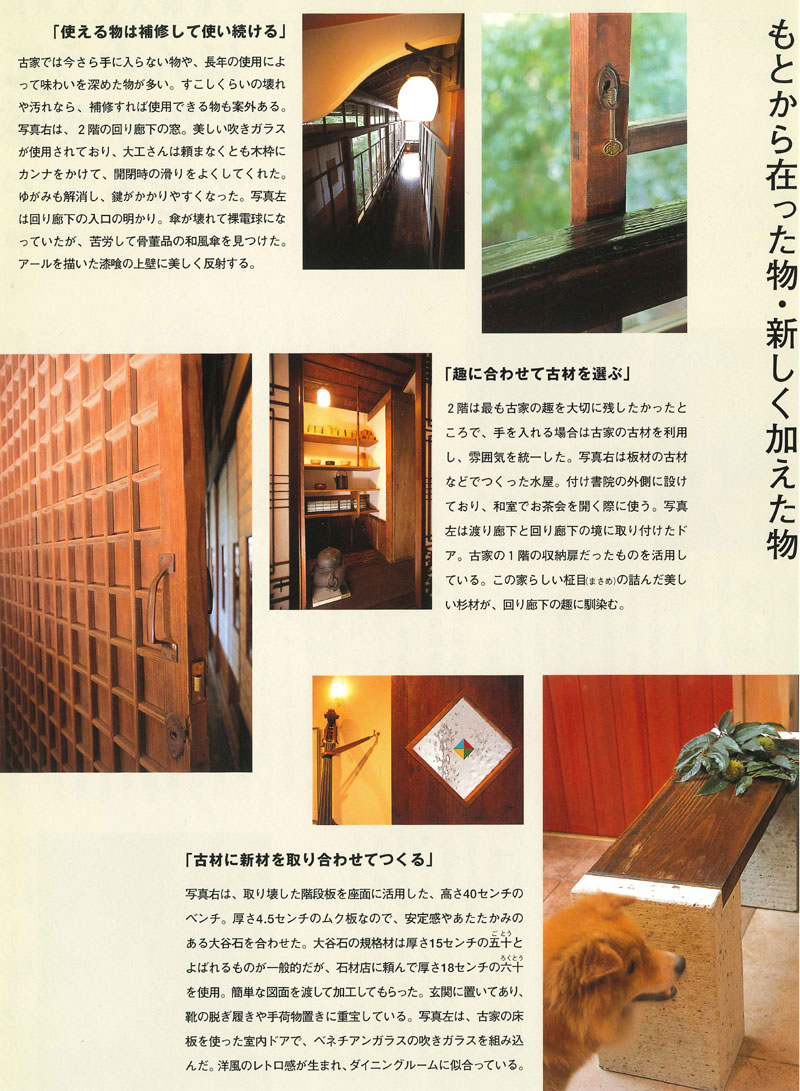

再利用したもの、転用したもの

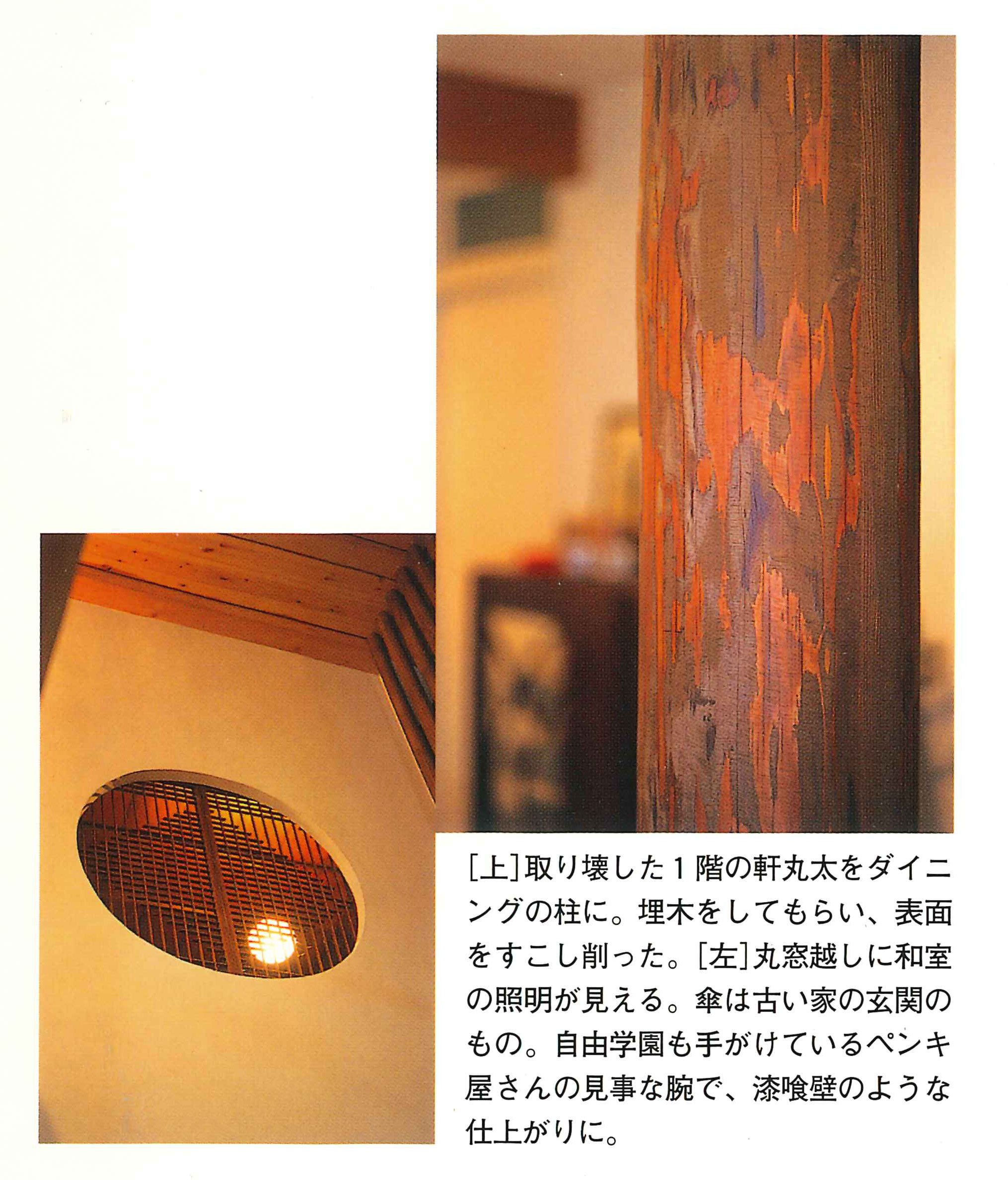

取り壊した1階の軒丸太は埋木(うめき)をして強度を確かめてダイニングの柱に。古家の階段の板材はベンチの座面に転用、床板を使った室内ドア、すべて古材で設えた水屋など。

取り壊した部分から屋根瓦を使って外構デザインも。

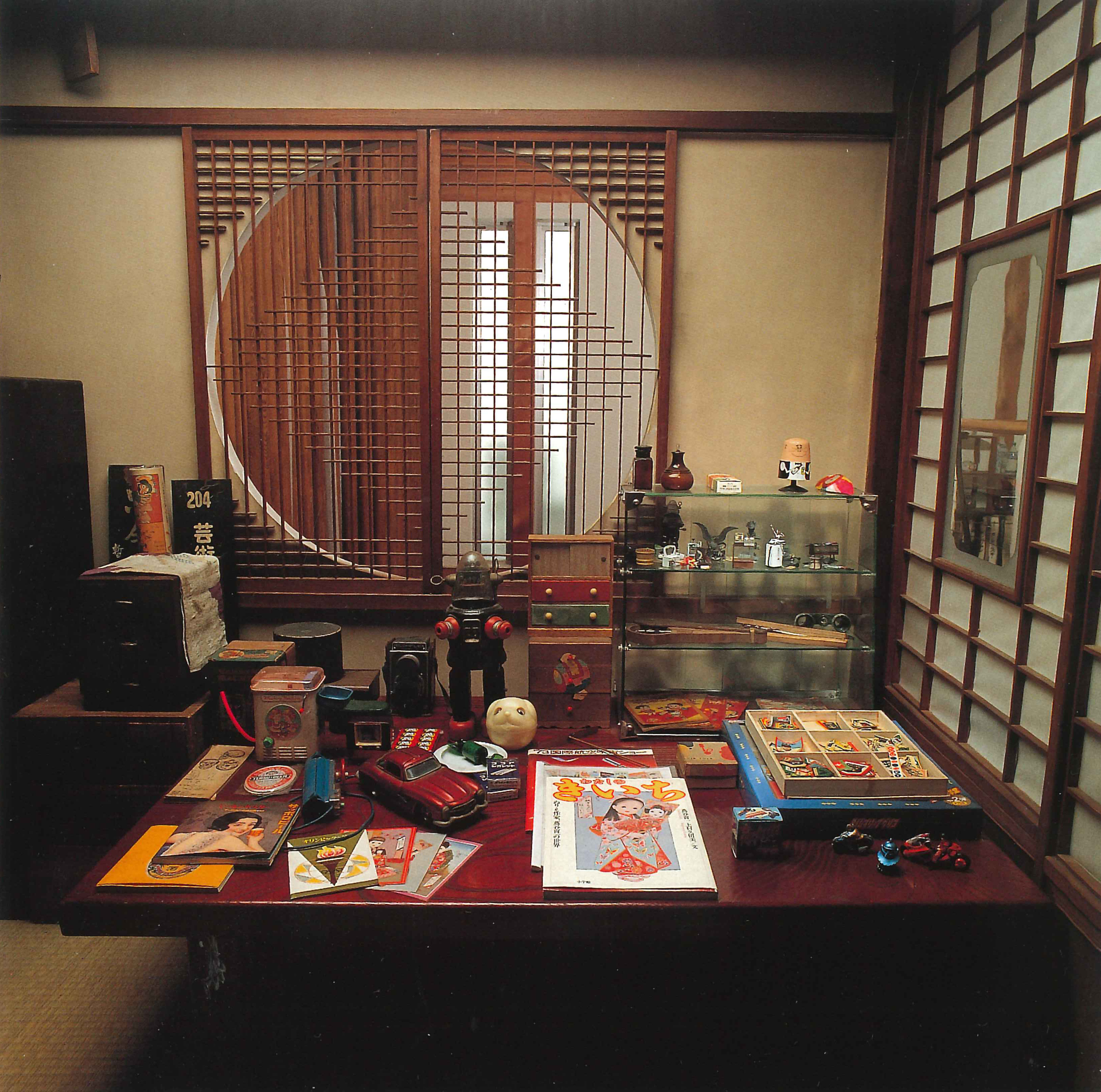

懐かしき「昭和」の気配

もともとあった丸窓は残して インテリアの一部に。

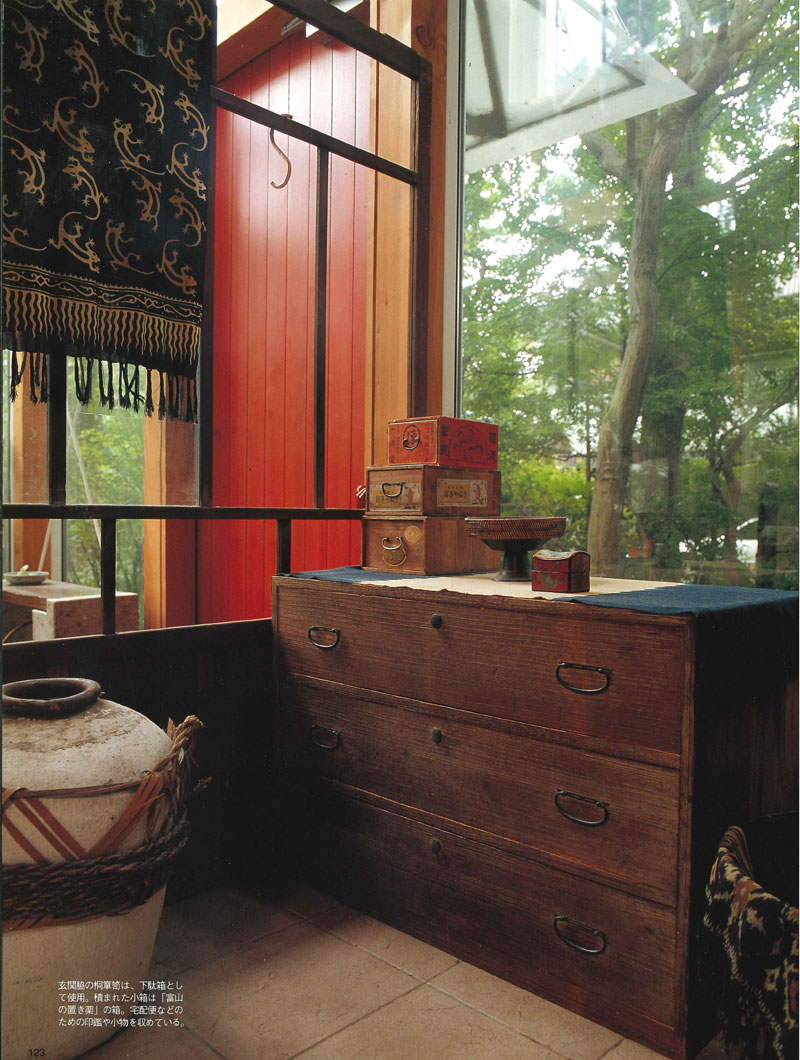

玄関脇の桐箪笥は下駄箱として使用。積まれた小箱は「富山の置き薬」の箱だとか、薬を置いているのではなく印鑑や小物を収めているようで微笑ましいです

関連する建築事例

関連するブログ

設計のご依頼やご相談、

お問い合せはこちら

建築に関するご相談は無料で承ります。お気軽にご相談下さい。

出来る限り適切なアドバイスをさせて頂きます。